【科研成果】叶近婷博士合作研究成果发表在国际顶级期刊Nature Communications

近日,叶近婷领衔的OLED材料与器件研究团队与苏州大学陈先凯教授、新加坡国立大学林泽森团队等合作,提出了一种通过分子间CT到LE单线态上转换实现蓝色有机长余辉的新策略,并借助TL技术提供了直接实验证据,开发出达到防灾夜光指示物标准ISO17398A级标准的夜光材料。该工作以“Blue organic long-persistent luminescence via upconversion from charge-transfer to locally excited singlet state”为题,发表在Nature Communications期刊上,叶近婷博士为该论文提供了理论计算支持。

长余辉材料(Long-persistent luminescence, LPL)因其能够在没有外部电源的情况下长时间发光,被广泛应用于夜间指示、安全标识和生物成像等领域。然而,现有的有机长余辉(Organic LPL, OLPL)系统通常无法与人类暗视觉(scotopic vision)相匹配,后者对蓝光更为敏感。该工作解决了有机长余辉材料难以实现蓝光发射的问题,通过CT到LE的上转换机制,实现了蓝移发射。并揭示了小能量偏移(ΔELE-CT)在调控长余辉中的作用,为优化长余辉性能提供了理论支持。

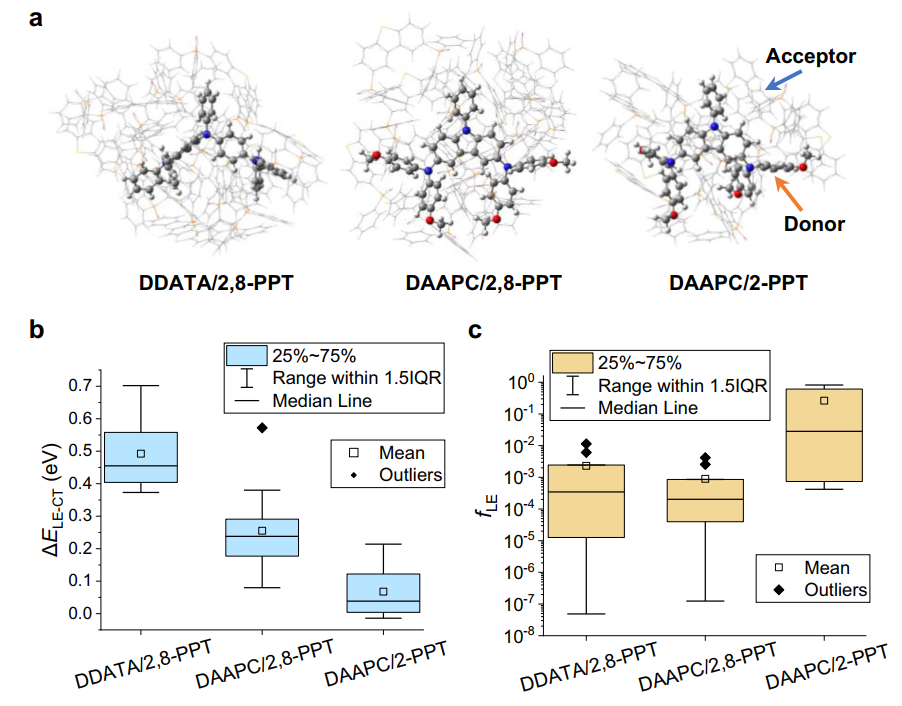

该工作中,叶近婷博士在陈先凯教授的指导下利用密度泛函理论(DFT)计算评估了供体分子中的分子内电荷转移(CT)和局部激发(LE)组分。并基于CT态和LE态之间的电子耦合(VCT−LE)和能隙(ΔELE‑CT),估计了所有研究体系的杂化系数fLE和系数fCT (fLE + fLE =1),这代表了CT态和LE态之间耦合或电子杂化的可能性。由于S1态CT与LE态的耦合,DAAPC/2-PPT的平均fLE系数大于DDATA/2,8-PPT和DAAPC/2,8-PPT体系。即由于D和A之间能量偏移ΔELE-CT小,可以有效地从CT状态转换回LE状态,这开辟了一条从CT态到高发射LE态的额外辐射弛豫途径。

图1 OLPL体系的量子化学计算结果